En el bellísimo convento de San Diego, en el corazón de Quito, vivía hace mucho tiempo un fraile llamado Manuel Almeida. El Padre Almeida no era un hombre malvado, ¡para nada! Tenía un corazón de oro y una risa que retumbaba en los pasillos, pero tenía un pequeño gran problema: amaba la fiesta y las distracciones más que a sus responsabilidades.

En aquel entonces no había TikTok ni videojuegos, pero Almeida encontraba sus propias distracciones. Mientras debía estar estudiando o ayudando en la cocina del convento, él solo pensaba en escaparse por las noches para tocar la guitarra y cantar con sus amigos en las plazas.

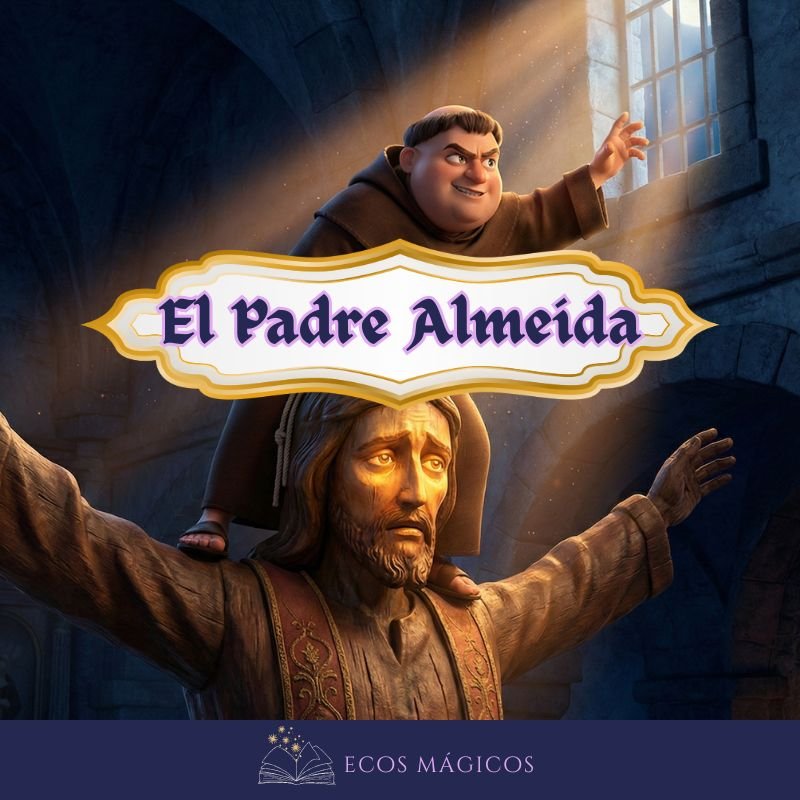

Para salir sin que el Padre Superior lo viera, Almeida ideó un plan digno de una película de espías. En la iglesia del convento había un enorme Cristo de madera tallada, colgado a gran altura. Manuel trepaba por la escultura, apoyando sus pies en los hombros de la imagen, y alcanzaba una ventana alta que daba a la calle.

Una noche, mientras apoyaba su bota sobre el hombro del Cristo, escuchó una voz profunda que parecía salir de las paredes:

—¿Hasta cuándo, Padre Almeida?— susurró la estatua.

Manuel, que era muy ocurrente, respondió sin dudar:

—¡Hasta la vuelta, Señor!— y de un salto desapareció en la oscuridad de la noche quiteña.

Esa noche fue distinta. Mientras caminaba hacia la plaza, Manuel se sintió extraño. De repente, el cielo se puso gris y las luces de las velas de la ciudad empezaron a parpadear como si fueran errores de una pantalla de computadora. Al doblar una esquina, se encontró con una procesión extraña: hombres vestidos de negro cargando un ataúd.

—¿Quién ha muerto? —preguntó Almeida, con el corazón latiéndole a mil por hora.

Los hombres se detuvieron y bajaron el féretro. Cuando Almeida se acercó y miró el interior, soltó un grito que despertó hasta a las palomas de la Plaza Grande. ¡El que estaba dentro del ataúd era él mismo! Pero era un «él» que se veía cansado, rodeado de guitarras rotas y relojes de arena vacíos.

En ese momento, Almeida comprendió que su «yo del futuro» le estaba advirtiendo: si seguía perdiendo el tiempo y escapando de sus deberes, su vida pasaría de largo sin haber construido nada real. El miedo se transformó en una chispa de energía. Corrió de regreso al convento como si tuviera propulsores en los pies.

Al llegar al Cristo, se arrodilló y pidió perdón. Desde ese día, el Padre Almeida no solo dejó las escapadas, sino que se convirtió en el hombre más puntual y dedicado de Quito. Aprendió que el tiempo es el tesoro más grande que tenemos y que «dejar todo para después» es la trampa más peligrosa de todas.